“応援”がつなぐ、企業と地域とNPOのこれからの関係|ネッツトヨタニューリー北大阪 代表取締役 小西敏仁さん

認定NPO法人D×P(ディーピー)は、多くの支援者の皆様からの寄付によって活動しているNPO法人です。

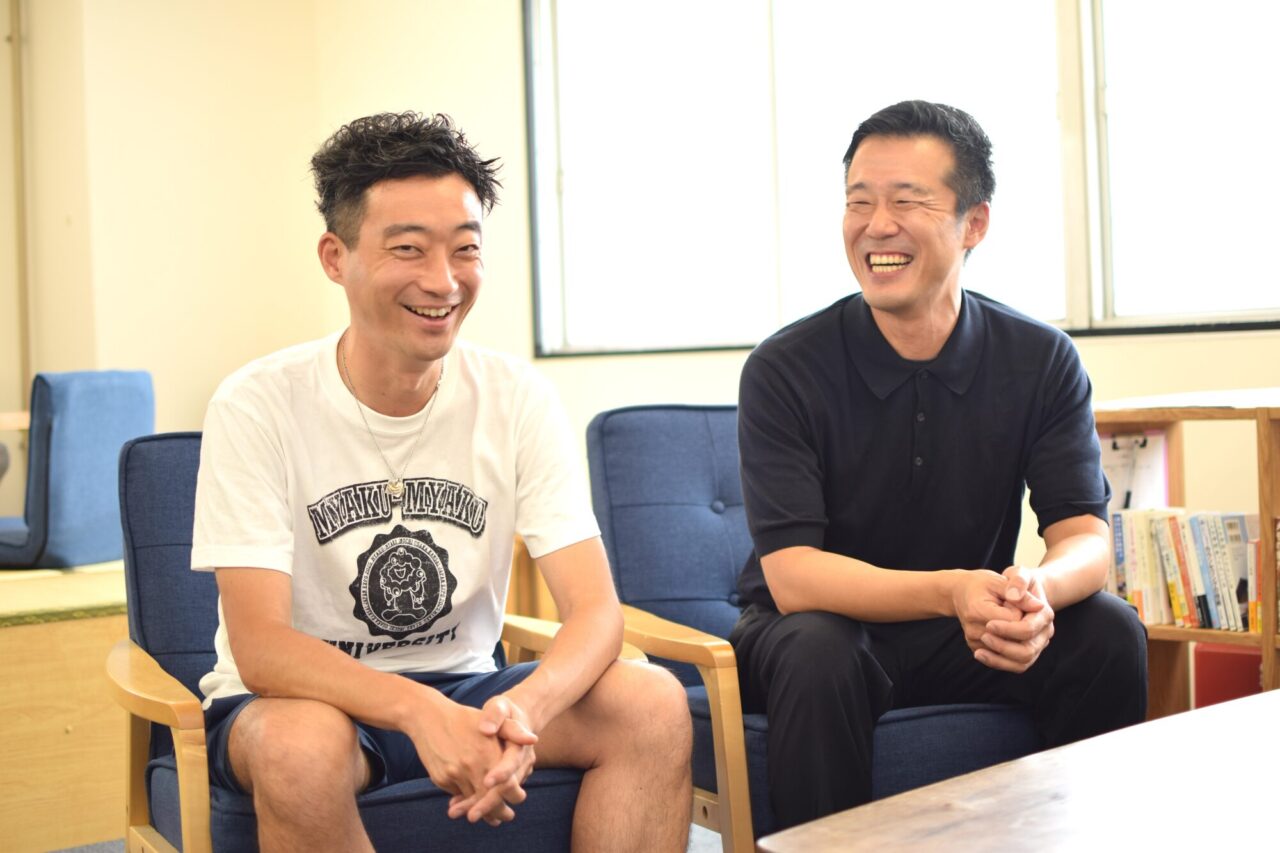

今回は、以前よりご支援いただいているネッツトヨタニューリー北大阪株式会社 代表取締役の小西敏仁さん(以下、小西さん)と、認定NPO法人D×P理事長の今井紀明の対談をお届けします。

小西さんは、豊中市のコミュニティ通貨『ファン』を通じて、地域と人を“応援”でつなぎ、社会課題の解決をめざす一般社団法人fanable(以下、ファナブル)の設立・運営にも携わっておられます。

今回の記事も、株式会社ストーリーテラーズさんにご協力いただきました。

コロナ禍に生まれた出会い、共感から始まった支援

今井:最初の出会いを振り返ると、3年ほど前のことですね。ちょうど小西さんがファナブルを立ち上げられる頃、コロナ禍の真っ只中でした。ご紹介いただいた後、まずD×Pの事務所見学にお越しいただき、そこからご支援をいただくようになりました。

小西さんは、会社としても地域貢献に積極的に取り組まれていますが、そのきっかけは何だったのでしょうか?

小西:地域貢献を真剣に考え始めたのは、2020年の緊急事態宣言の頃です。三密回避の影響で街から人の姿が消え、地元の商店主の方々から「もう限界だ」という声を何度も耳にしました。私自身、いまの会社を引き継いだ際に債務超過という厳しい経営状況を経験していたので、その苦しさが他人事とは思えなかったんです。

黙って見ているわけにはいかない。そう思い、社内で相談を重ねるなかで、「地元商店で使えるお買い物券を、値引きの代わりに配ってみよう」というアイデアが生まれ、取り組みを始めました。

今井:具体的にはどのような仕組みだったのでしょうか?

小西:たとえば15万円の値引きを行なう場合、そのうち半額の7万5千円分を「地域振興券」としてお渡しし、地元の商店で使っていただく。そして、使われた振興券は当社が商店から換金する―という仕組みを作ったんです。

この取り組みは想像以上に反響があり、3年間で加盟店は1,700店舗を超え、支援総額も3億円を超えました。

今井:おぉ…素晴らしいですね!

小西:ありがたいことに、地域の皆さんやお客様にも共感していただきました。当初は売上が多少下がることも覚悟していたんですが、実際には逆に売上が伸びたんです。

というのも、当時は「こんな時期に自分だけ新車を買っていいのかな…」と、少なからず後ろめたさを感じているお客様が少なくありませんでした。けれど、「その購入が地元のお店の支えになる」と知ると「それなら」と前向きな気持ちで一歩を踏み出してくださる方が増えたのです。

「人の気持ちと仕組みがぴたりと重なる瞬間」があることを実感し、“共感”や“応援”を原動力にした消費の可能性を肌で感じました。

“支え合い”が続く仕組みを作るために

今井:地域振興券を発行されたご経験が、どのようにファナブルの設立へとつながっていったのでしょうか?

小西:2020年から2023年にかけて、コロナ禍を背景に地域通貨は急速に広まりました。しかしその一方で、私はある種の課題感を抱いていました。

「このやり方では、いずれ求心力を失ってしまうのではないか」と──。

実際、この広がりの背景には、自治体による予算の投入や、購入時に得られるインセンティブといった強力な後押しがありました。

加えて、当時は社会全体が「コロナ禍のしんどさ」を共有していた時期でもありました。だからこそ、「支え合おう」という空気が自然と生まれ、地域通過への共感や支持にもつながっていたのだと思います。

でも、そうした一時的な盛り上がりだけでは、地域に継続したインパクトを与え続けるのは難しい。

これから先、もっと持続可能な仕組みとして、地域経済や社会課題に対して価値を生み出していくには、どうすればいいかを考えるようになりました。

3年間で3億円という実績は、一企業としては決して小さくありません。とはいえ、加盟店が1,700店舗あるなかで、その3億円が地域にどれほどのインパクトをもたらしたかというと…まだまだ不十分だと感じました。

だったら、もっと経済的なインパクトを高めながら、地域と企業が“相互に発展できる”ような仕組みはないだろうか。そう考え、私は地域通貨の仕組みを学び始めました。

そしてたどり着いたのが、社会課題に取り組む人たちを“応援”で支える通貨『ファン』の発行でした。

今井:なるほど。その「ファン」発行から、ファナブルの設立へとつながっていったわけですね。ではここで少し、ファナブルという団体の概要についても教えていただけますか?

小西:はい。ファナブルは、「地域通貨」を活用して、地域経済と社会課題の橋渡しをめざす団体です。共通ポイントのような仕組みで地域通貨を流通させ、地域内に経済圏をつくることで、参加する人や店舗がつながり、地域全体が活性化していく仕組みを作っています。

とはいえ、この取り組みの本質は、その“先”にあります。

地域通貨には使用期限があるため、使われなかった分は失効し、その分をNPOへの寄付に活用できる設計になっているんです。つまり、通貨を「持っているだけ」で、誰かの支援につながるという構造をつくっています。

「お金を通して、人と人の関係性をつくる」

経済的な仕組みを入り口に、社会課題への関心を高め、支援者を増やしていく—。ファナブルは、そうした新しい“応援のかたち”をめざしています。

企業経営者の視点から見たNPOの本気

今井:小西さん、話は少し戻りますが、改めて。D×Pの活動に対して、すぐに支援を決めてくださって、さらにこれまで多くの方をおつなぎいただき…本当にありがとうございます。

小西:いえいえ、こちらこそありがとうございます。実際、今井さんとお話ししていると、発想や行動が、いい意味で“正気じゃない”と感じることが多いんです(笑)

今井さんは、経営者の視点から見ても本当に財務に強い。財務への感度がものすごく高い方だと感じています。正直、周囲の経営者のなかでも、ここまでしっかり財務を見ている方はほとんどいないレベルです。

そんな今井さんが「これは必要だから」と迷わず数千万円をかけて大阪ミナミのど真ん中にユースセンターをつくられた…。なかなかできないことだと思います。

当時、「なぜそこまでしてユースセンターをつくったのですか?」と聞いても、今井さんはただ一言、「だって、必要ですから」としかおっしゃらないんですよ。

D×Pの規模から考えても、投資の金額は本当に大きいですし、毎月の固定費もかなりかかります。それでも「必要だからやる」と言い切る姿が、当時の自分には本当に眩しく映りました。

今井:確かに大変ですが…でも行政など他の機関では手が届きにくい領域だと思ったんです。だったら自分たちがやるしかない。

“必要だからやる”

シンプルですが、それが理由ですね。

小西:僕自身、かつて債務超過の会社を引き継ぎ、赤字経営の厳しさを経験してきました。どれだけ想いがあっても、従業員に十分な報酬を払えず、会社を持続できない状態では、それは自己満足にすぎないのでは…と自問し続けてきました。

だからこそ、経営において“利益を出す”ことをとても大切にしています。

でも、そのような現実を知っているからこそ、NPOの皆さんの生き方が、僕にはとても眩しく映るんです。

そして、そこから学ばせていただくことも本当に多い。

実は、社会人になった頃の僕の原点は「自分とつながりのある人たちのお役に立ちたい」という想いでした。けれど、現実と向き合う日々のなかで、いつの間にかその気持ちを置き去りにしてしまっていた。

僕が知っているかどうかに関係なく、犬や猫の殺処分は起きているし、貧困によって命を落とす人もいる。「知っている/知らない」ではなく、「目の前で起きていることに、自分がどれだけ誠実でいられるか」。

その大切さを、2020年のコロナ禍以降、強く感じるようになりました。そして、今井さんと出会ったことで、そうした想いを改めて思い出すことができたんです。

孤立に向き合い、つながりをつくる経営

小西:僕は会社の代表をしていますし、経営にも責任があります。その上で、企業として利益を出すことと、社会課題に向き合うこととそれらをしっかり両立させていかないといけない。

そんな思いで、いまファナブルの活動に取り組んでいます。

例えば「貧困」という言葉。これは、“貧しい”と“困る”が組み合わさって生まれた言葉です。でも僕は、単に「貧しい」だけでは、人はそこまで困らないのではないかと思うんです。

江戸時代は、いまよりもっと貧しかったけれど、それで人々が幸せじゃなかったかというと、そんなことはありません。

では何が問題かというと、貧しさに加えた“孤立”です。つまり、困っている人にケアの手が差し伸べられない、支え合う仕組みがなくなってしまっていることが本質的な課題だと思っています。

今井:本当にその通りですよね。資本主義がどうとか、給料が少ないとか、そういう表面的な話ではなく、本質的な問題は「社会とのつながりが断たれてしまっていること」なんだと思います。

地域のなかで関係性が失われてしまったからこそ、助けの手が届かない。そして、そうした孤立した状態こそが、人をより深く追い詰めてしまうのだと感じます。

小西:おっしゃる通りですね。ですから僕は、ファナブルを通じて「自分のすぐそばで起きている課題に対して、ちゃんと関係性をつくっていくこと」に、取り組んでいきたいと考えています。

今井:やはりまずは、現実に起きている問題を「知ること」が大事ですよね。「自分の身近で起きているんだ」と気づくことが、すべてのスタートだと思います。

社会課題とビジネスは両立できる―“共感”で進む企業の新しい選択

今井:これまでのお話から、企業が社会課題に向き合う意義が見えてきました。その上でお聞きしたいのですが、企業がNPOや社会的な取り組みに関わることには、どのような意味があるとお考えですか?

小西:日本全体の構造を考えても、これから確実に税収は減っていきます。労働人口が減り、社会保障費は増える。そんななかで、「国がなんとかしてくれる」とすべてを行政任せにするのは、もはや現実的ではないと思うんです。

そう考えると、企業が社会課題に向き合うべき時代に入っているのだと思います。

今井:おっしゃる通りですね。企業は、地域や社会に対する影響力が大きいですから。

小西:そうなんです。実際、地域活動に熱心な企業もたくさんあります。ただ一方で、“実利”を重視する傾向も根強い。でも、社会課題に取り組むことと利益を上げることは、決して矛盾しないと思うんです。

今井:社会課題と経済活動は「共存できる」と…?

小西:はい。僕が経営を学んだ2000年代前半には、「企業の社会的責任=雇用と納税」と教わりました。でもいまは、それだけでは不十分です。

むしろ「お客様と一緒に、社会課題に取り組む企業」であることが、経営の根幹になってきています。

今井:企業とお客様が“社会的な視点”を共有できたとき、関係性もより深まりますよね。「向き合う」というより、「同じ方向を見る」という感覚でしょうか。

小西:まさにその通りです。企業が社会に向けてアクションを起こすことと、ビジネスとして利益を上げることは、むしろ両立させていくべきもの。

お客様と一緒に課題を解決していく姿勢こそ、これからの企業の在り方だと思っています。

そして、地域で熱い思いを持って頑張っている方々を、全力で支えられる企業の連携体ができたら、本当に心強いですよね。

今井:企業が支援することで、地域の人たちにその取り組みや姿勢が伝わり、「次はこの会社で買ってみようかな」と思ってもらえる。それは地域経済にとっても大きな意味を持ちますよね。

小西:ええ。実際、当社にとっても、これは一つのマーケティング活動になっています。

たとえば、値引きの代わりに地域通貨をお渡しする。そして、使いきれなかった通貨はNPOへの寄付に回る。

つまり、経済活動と社会貢献が、自然とひとつの循環になっているんです。

経済性・社会性・課題解決——この三つを同時に成り立たせていかなければ、地域はこれからどんどん痩せ細ってしまう。だからこそ、いまこのタイミングで企業が動くことに、大きな意味があると強く感じています。

今井:まさにその通りですね。「経済活動」と「社会貢献」が両立する取り組みは、これからの時代に欠かせない視点だと、あらためて実感しました。

今回の対談を通して、NPOと企業がともに地域を支えていく、新しい関係性のあり方に多くの気づきをいただきました。ありがとうございました!

「法人寄付で応援」してみませんか?

わたしたちは、既存のセーフティネットでは拾い上げられなかった10代と出会い、社会につなげていく役割を果たします。

生きづらさを抱えた10代が、この社会で生きて・活きることができる新しいセーフティネットをつくっていきたいと思っています。

あなたも不登校経験・経済的困窮・発達障害などの生きづらさを抱えたユース世代を孤立させないセーフティネットをつくりませんか?

わたしたちは、みなさまからのご寄付を収入に活動を続けています。どんな境遇にあっても、「生きていける」と思えるようなつながりを得られる社会を、わたしたちと一緒に実現する仲間になってください。